關於公共藝術的二、三事

我認為,其實公共藝術,就是藝術家寫給城市的信。公共的意思是:這是一封公開信。而藝術從來都像信函,可以很私密,亦可以很公開。而其實還有多人都在公共空間給城市寫信──建築師有建築師的方法,廣告商有廣告商的方法。藝術家沒有特權,但卻可以有自己的角度──美感的,感性的,或者叫人思考的角度。公共藝術,應該在一個城市裡,和自然環境,建築物及廣告,一起構成這個城市的景觀。

香港是一個不能擴張的城市,一百年前訂的邊界,至今寸步未移。當全世界的大城市都在向外擴張時,香港百多年前便移山填海,城市向高空生長,向內不斷擠壓。香港是個患上空間焦慮症的城市──空間是最寶貴的資源,在「高地價政策」的陰影下,空間等於金錢等於生存,可以多一寸便要多一寸。從小我們便知道香港「地小人多」,一切規劃,設計,建築都以此為前題。在這如此「風格化」的城市,沒有一般意義上的公共藝術,幾乎是理所當然的,因為這城市裡連公共空間,都被擠壓得若有若無。對香港來說,最重要的不是有沒有公共藝術,而是要怎樣的公共藝術,才適合這個城市。

藝術中心門前有個由康文署管理的花圃,兩年前,康文署在花圃中放了一塊大概四呎高的太湖石。在花圃中放古色古香的太湖石裝飾,本無不妥,但放在一所當代藝術中心門前,卻實在格格不入,而最大問題是,人人都覺得那是藝術中心的展品.其實這種公共地方的裝飾,也應納入公共藝術的範圍,因為裡面有明顯的美學選擇,決定擺放的人有沒有考慮周遭的環境?是誰決定我們的公園內的裝飾風格?

2004年2月,藝術中心為民政事務局籌辦了【都市神韻──藝術與公共空間國際研討會。由於研討會的緣故,藝術中心獲得批准,以宣傳為理由,把太湖石和花草移走,換成公共藝術空間六個紅色立體大字。研討會後,我們順理成章,接管了那花圃,把它變成一個展示公共藝術的地方。我們就叫那地方公共空間,邀請藝術家創作一些短期擺放的作品,短期就是大概六個月。這個小小的花圃,就成為是香港唯一的公共藝術空間。

一般人認為公共藝術就是雕塑和璧畫,即是所謂永久展示的藝術品。因為是「永久」的,這類作品無論在製作技術,管理方法和藝術取向方面都傾向要安全和耐久;導致這類作品大都比較保守。相反,短期展出的作品,限制就比較少,一般比較活潑和大膽.對藝術家來說,一件預計擺放一年的作品,和擺放十年的作品,完全是兩回事。香港的的空間是在不停地變化的,不只是樓宇和街道,連海岸線也在不停地變化。公共藝術要和環境配合,對香港來說,短期作品應該更為適合。

那個由花圃變成的「公共空間」,在過去一年多裡,就有過三個作品,第一個是由藝術學院幾位同學加工創作的「公共空間」四個長滿膠花的大字.第二和第三個都是建築師林偉而創作的「遊離物件一號」和「遊離物件二號」.兩件作品都有一種荒誕幽默的趣味,和周遭環境形成有趣的對比.

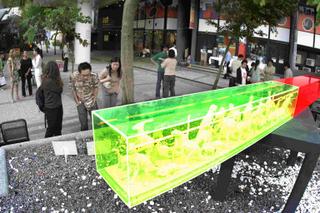

「公共空間」之後,我們繼續在大樓附近為藝術找尋新的地方,乘【書節】之便,我們邀請建築師張智強為藝術中心設計一張椅子,地點是藝術中心大門前的兩根大柱子。大概二十年前,政府建了一條行人天橋,連接藝術中心和灣仔北的海徬公園,天橋直插藝術中心正面二樓,兩條柱子不偏不倚就落在大門前十呎.從此藝術中心大門就變成了陰陰暗暗的天橋底。張智強為我們設計了一環青綠色的,延綿不斷的椅子,圍著兩條柱子包了一個圈。令那陰暗的空間變得輕盈快樂。椅子由一片片可以自由組合的配件組成,叫 「Leisure Slice」.為了這件作品,我們須與兩個政府部門交涉,柱子是天橋的一部分,是路政署負責的,地面則是地政署的範圍。為了得到批准,我們找到負責文化的民政事務局幫忙,經三個部門的溝通,才能成事。

藝術中心是法定機構,擁有自己的大樓。而當我們要在門前的地方展示藝術品,尚且要和眾多的政府部門周旋──花圃是康文署的,柱子是路政署的,地是地政署的,有時還要諮詢地區專員和區議會,以及尋求民政事務局的協助。可想而知一般藝術團體如果要申請在公眾地方展示作品是何等困難。電影界多年來不斷埋怨申請在公共地方拍攝的困難,直至98年,政府才在影視及娛樂事務管理處下成電影服務統籌科,幫助統籌外境拍攝的申請。如果香港要推動公共藝術,政府實在需要成立類似的協調機制。

除了向政府借用空間,我們也想在藝術中心大樓創造新的藝術空間.在這裡,我們面對一些取捨的抉擇。很多人不知道,藝術中心是自負盈虧的機構,資金全靠自己籌募和賺取,而租金收入,尤其是天台的霓虹招牌,是我們主要收入來源。當年我們在天台掛上CANON的招牌,亦招來藝術界的非議,說藝術中心商業掛帥。事實上,去年我們決定用大樓背後,向告士打道的大牆用來掛畫前,我們亦評估過那幅牆的商業價值。確定價值甚低,才會有此決定。當劉掬色把她的畫稿拿給我看時,我會心微笑.作品是綠色的維港高樓,還有題詞:「未綠社會,只見高樓.只建高樓,未綠社會」,這幅畫的理念和背後天台的霓虹招牌相映成趣,一正一反.不就是錢幣的兩面,和藝術中心的寫照?在香港,空間就是錢,藝術何價?可以抗衡寸金尺土的重商主義邏輯?而這擠逼城市中不同價值觀的抗衡或平衡,會不會就是香港公共藝術應有的特色?